湿度が低い環境下では、あらゆる物体が静電気を帯びて「パチッ」と放電が発生するということが度々発生します。それらの物体がどの程度の静電気を帯びているのかを測定したくなる時があります。そこで、静電気の極性と大きさを簡単に測定することが可能な表面電位計を製作したいと思いました。静電気を測定する手法には多くの種類があります。今回は、プロペラのように回転するシャッター板が特徴的なField Mill と呼ばれる電界センサーを製作し、帯電した物体の表面電位を試みました。

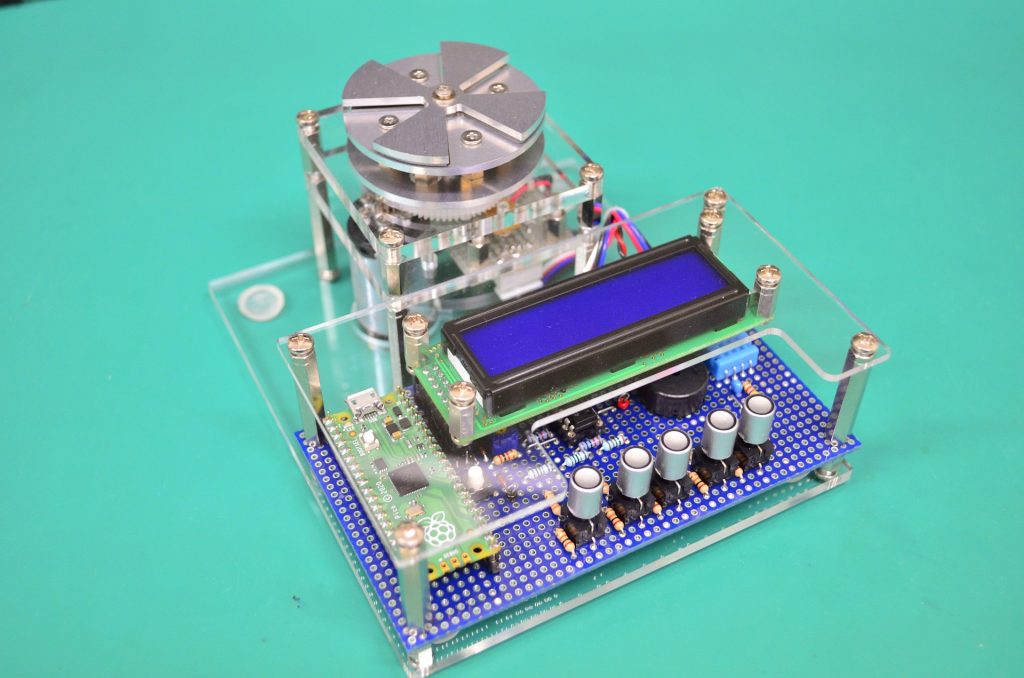

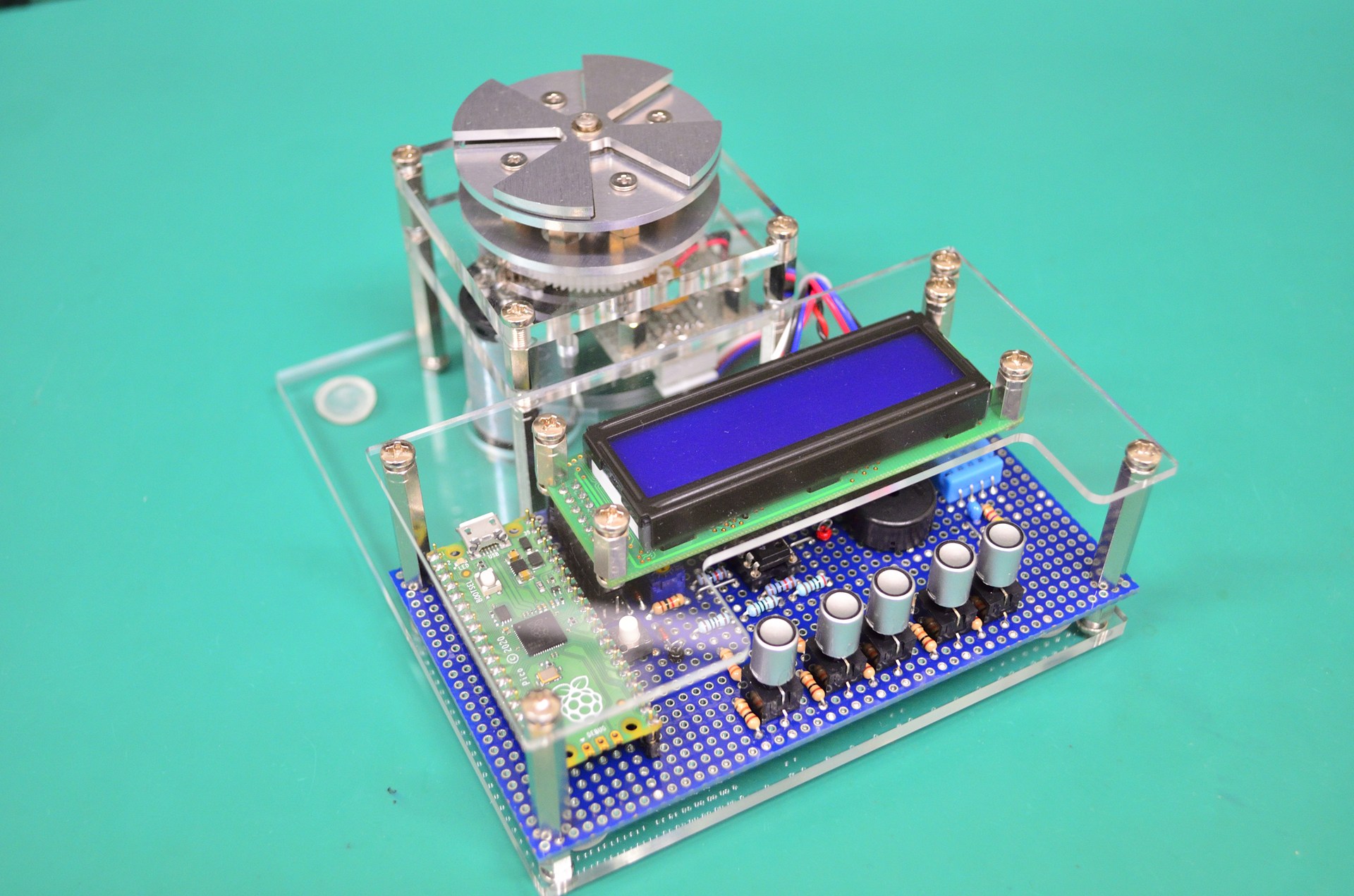

±10kV までの電位測定を行うことが可能な表面電位計を設計・製作しました。製作した表面電位計はUSBバスパワーで動作し、100mm×100mm 程度の帯電した物体における表面電位の大きさと極性を連続して測定することができるようになっています。測定した表面電位は16×2 行のキャラクタLCD 上に表示されます。

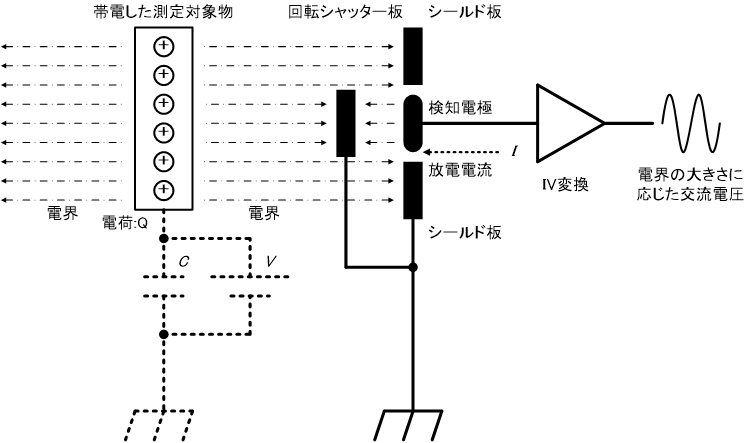

製作した表面電位計の電界センサーはField Mill 型という方式を採用しています。このセンサーは機械的なシャッター構造を持っており、これにより電界をチョッピングしてその大きさと極性を検出します。また、検知電極の直近にIV変換回路を設けることで、ノイズに弱い微小電流をできるだけ直ぐに電圧に変換できるような構成としています。

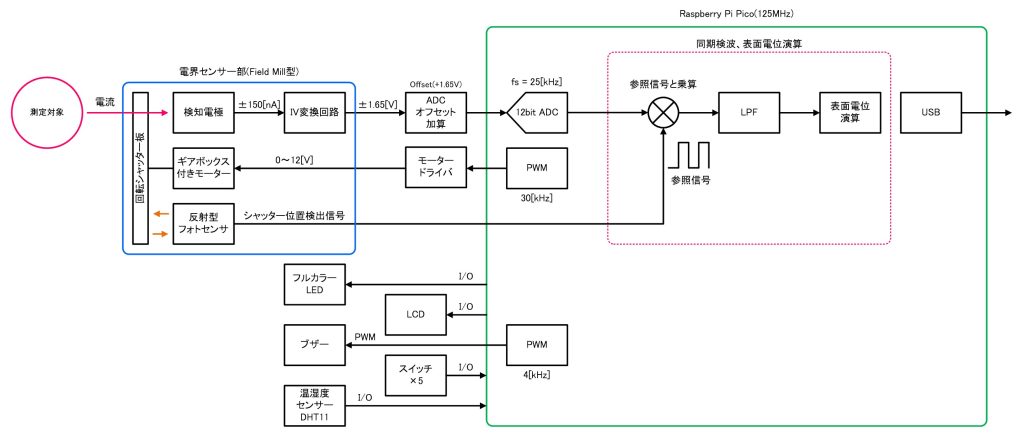

ブロック図

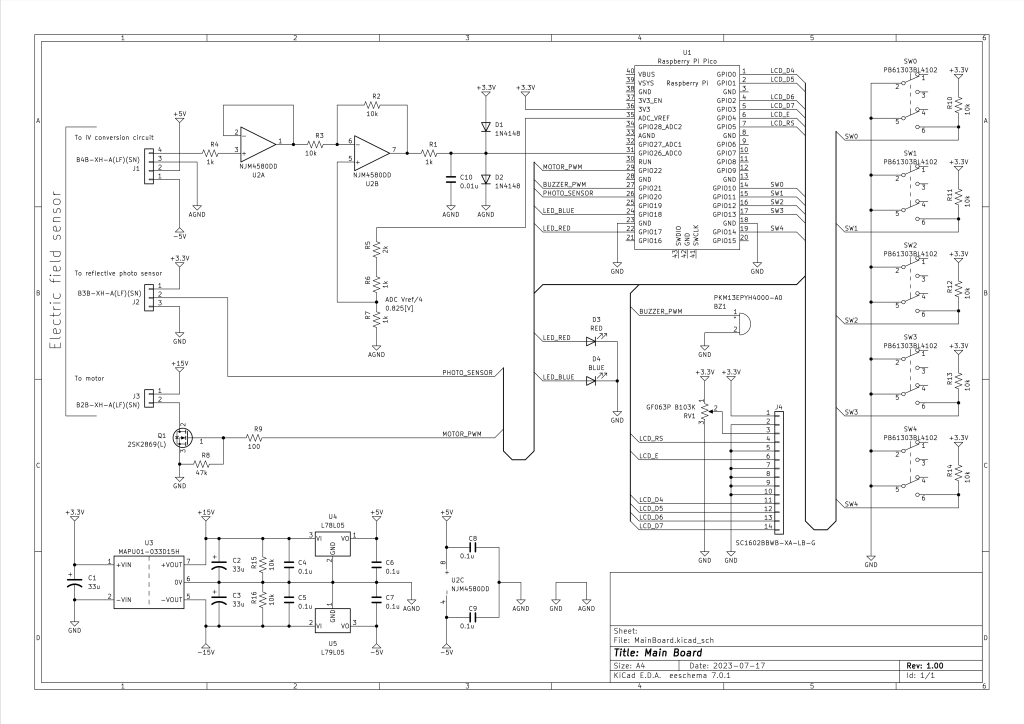

表面電位計のハードウェア構成を示します。帯電した物体周辺の電界を検出するための電界センサーとRaspberry Pi Pico を利用したAD 変換・信号処理部から構成されています。

製作した表面電位計では、Raspberry Pi Pico に内蔵されている12bit-ADC を用いてアナログ信号のサンプリングを行う構成としています。ADC によりサンプリングされたデータはRaspberry Pi Pico のCPU0 によって同期検波演算が行われ電界の大きさが算出されます。

電界センサーはField Mill型という方式を採用しています。このセンサーは機械的なシャッター構造を持っており、これにより電界をチョッピングしてその大きさと極性を検出します。また、検知電極の直近にIV変換回路を設けることで、ノイズに弱い微小電流をできるだけ直ぐに電圧に変換できるような構成としています。

Field Mill型電界センサー

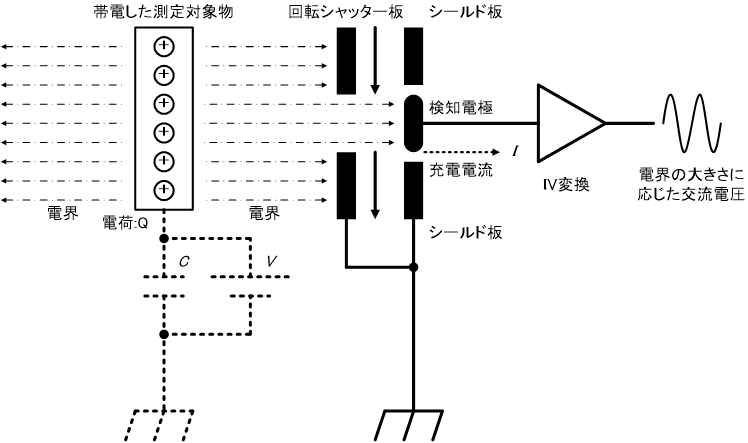

測定原理

Field Mill型の電界センサーは4枚の羽を持ったシャッター板が検知電極の前に設置されています。このシャッター板を一定の周期で回転させることで、検知電極と帯電した物体との距離を周期的に変化させています(電界のチョッピング)。これにより検知電極に電荷が出入りするようになるので、交流電流が流れ続けることになります。この電流をIV変換回路で電圧に変換すれば電界の大きさに応じた交流電圧出力を得ることができます。

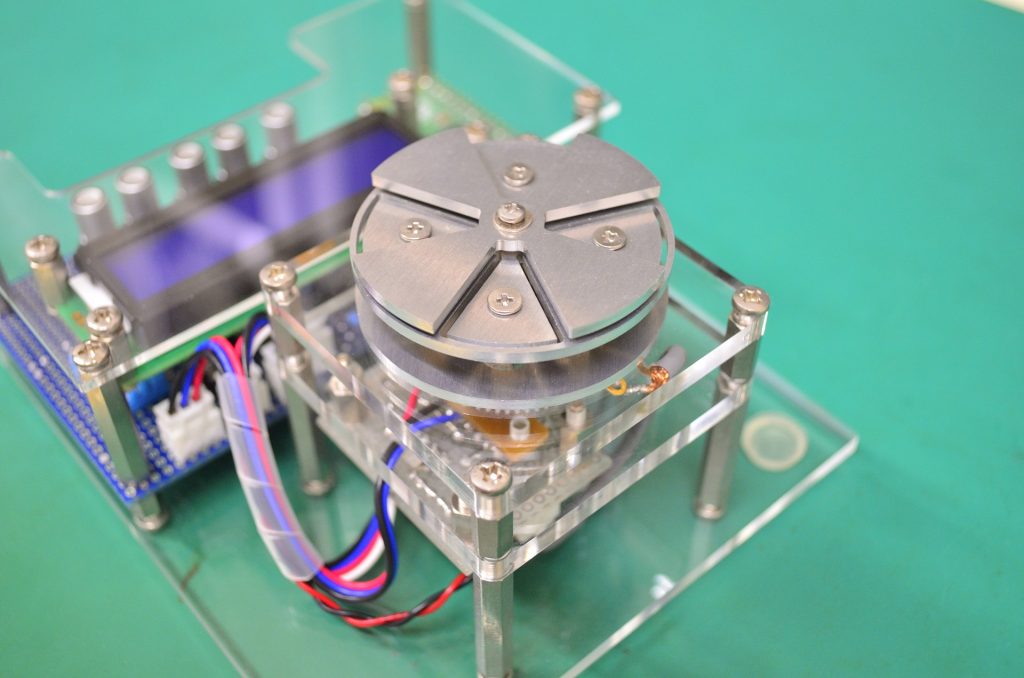

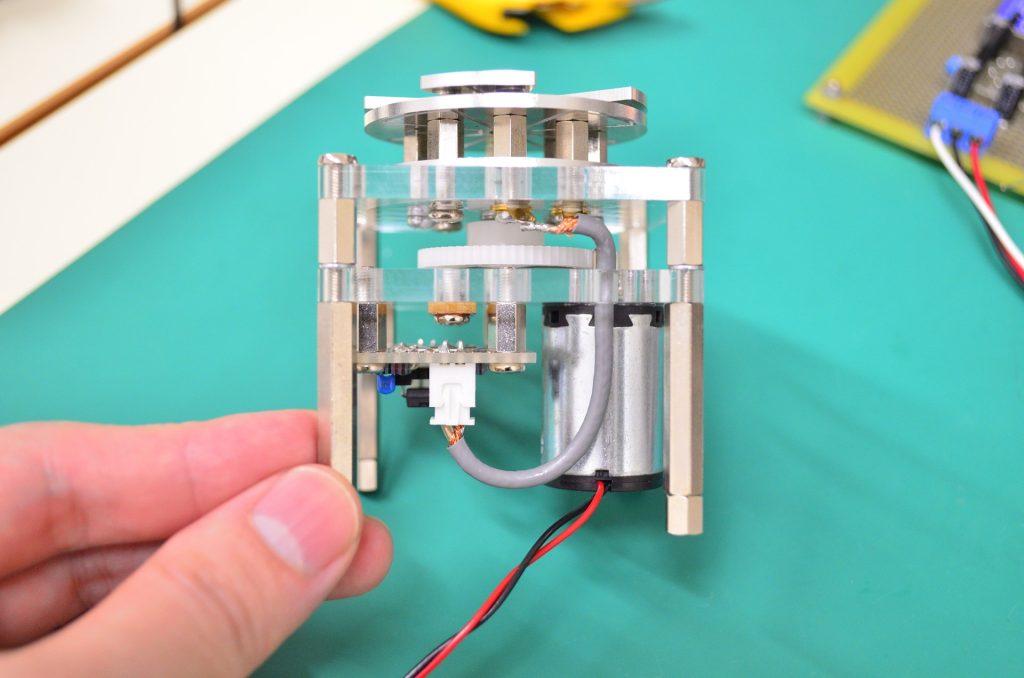

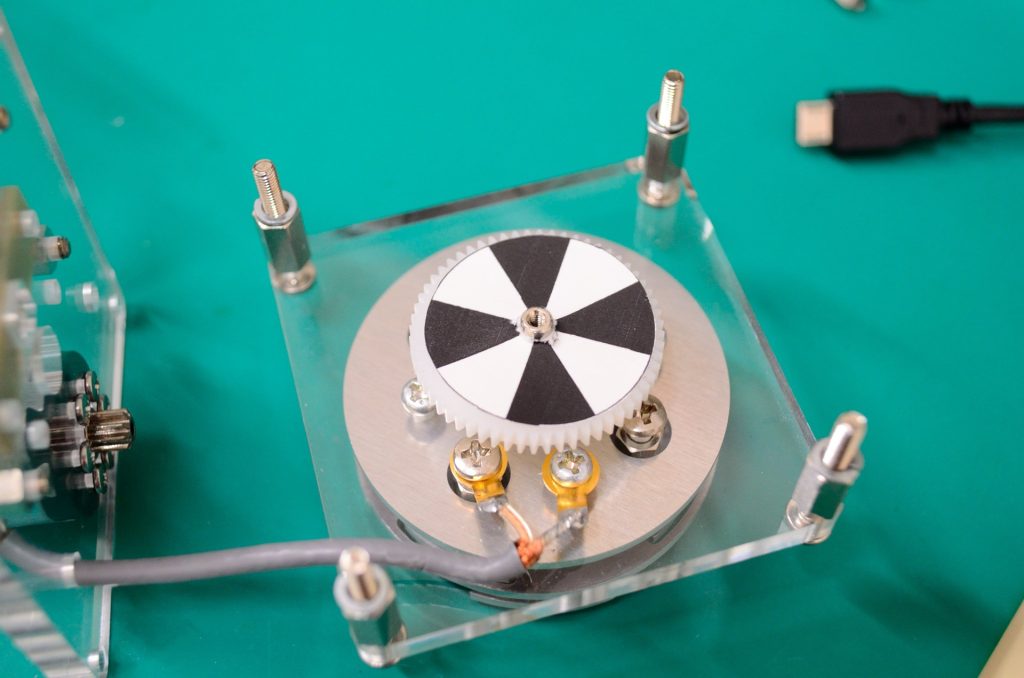

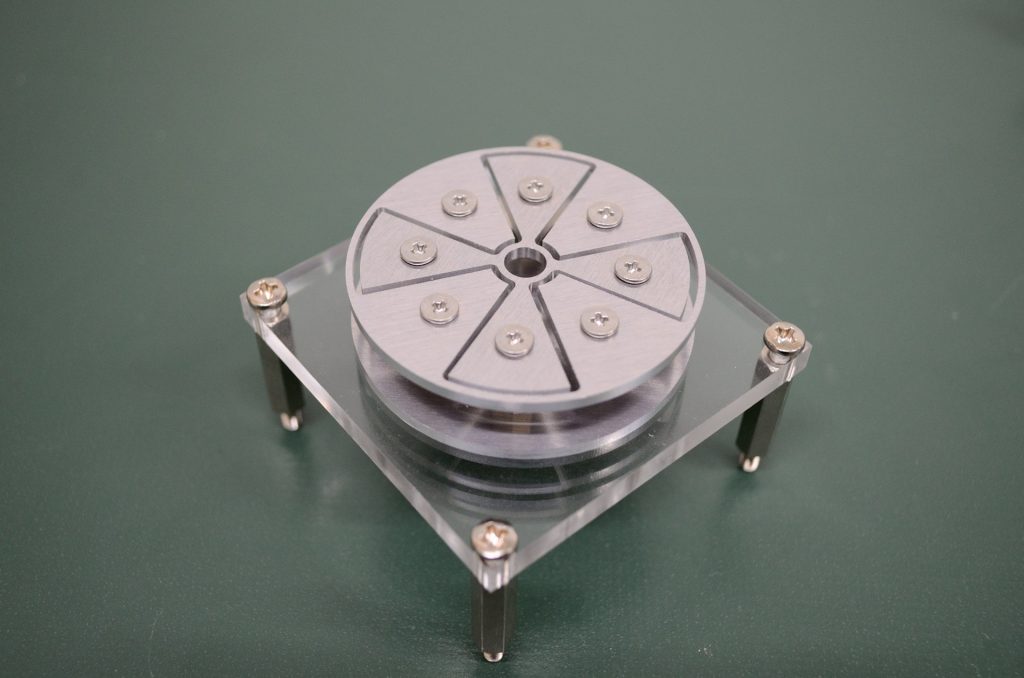

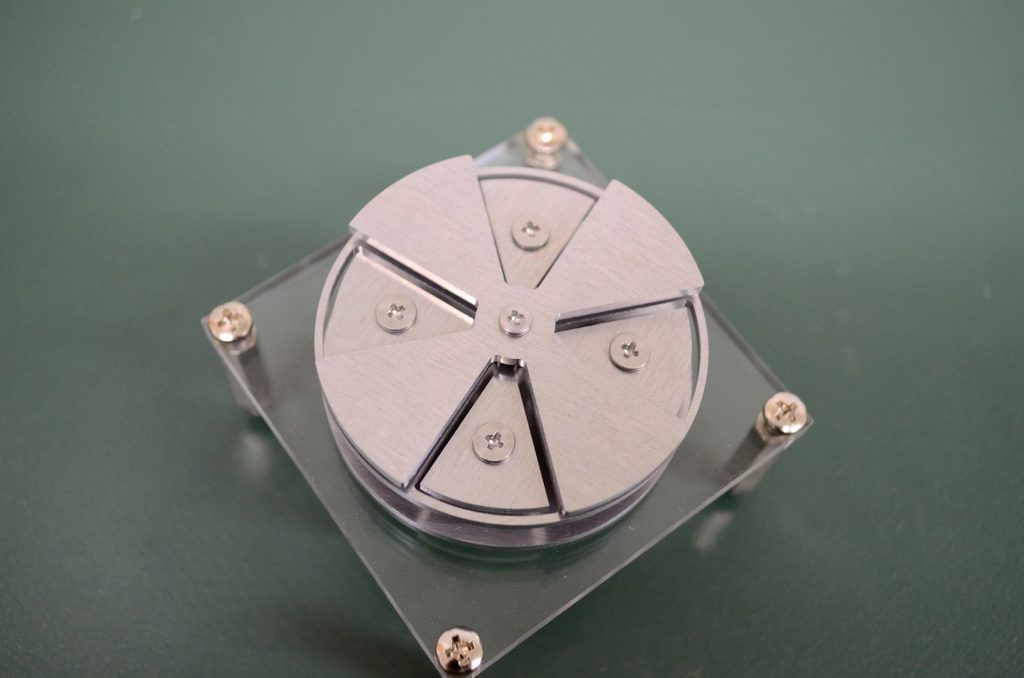

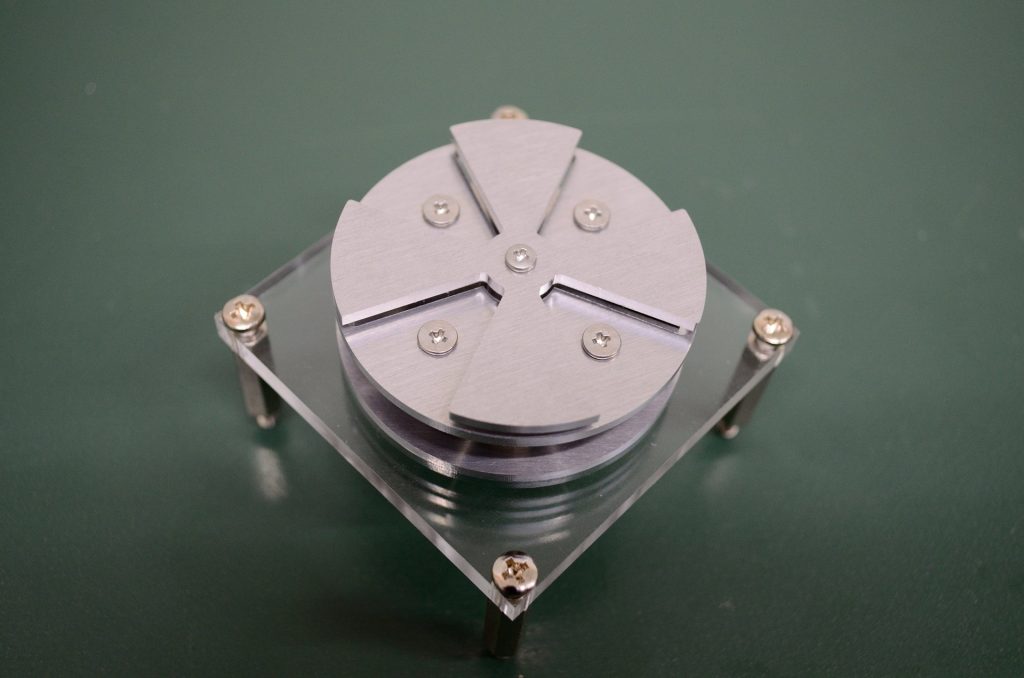

センサーの構造

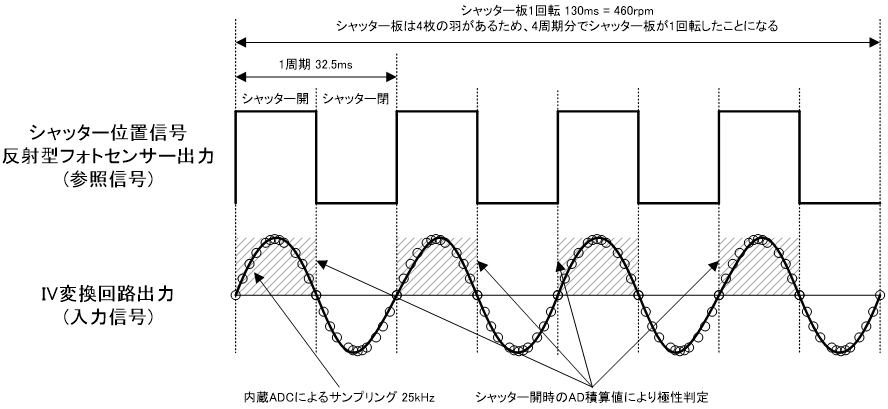

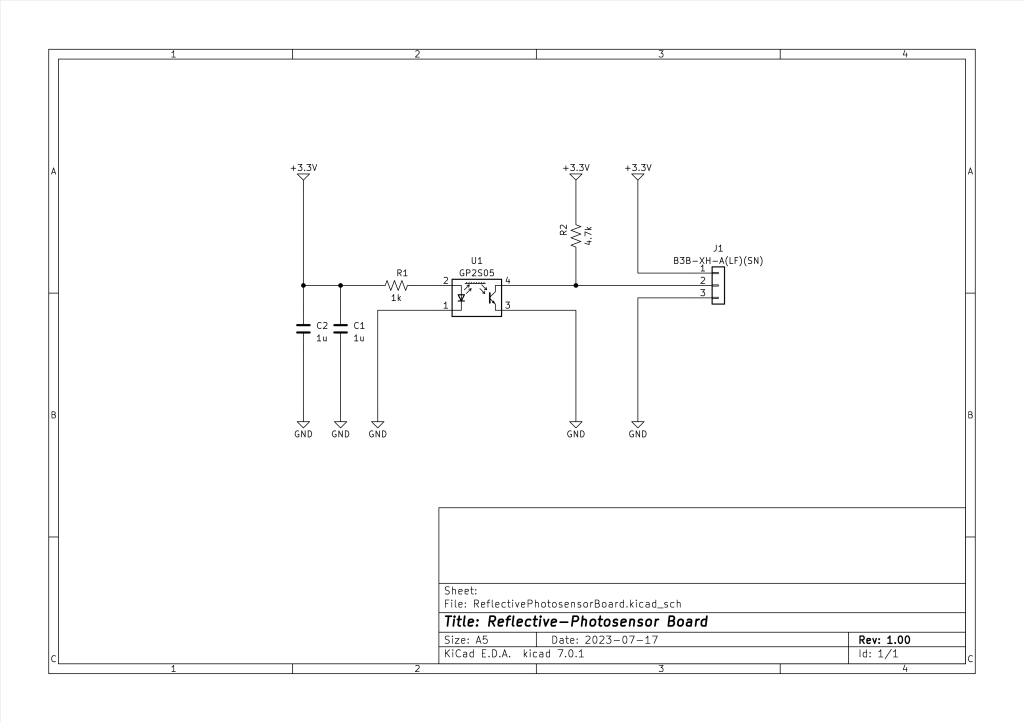

シャッター板はコアレスモーターにより駆動されており、24Vのモーターを5Vで駆動して低い回転数の動力を得ます。さらにシャッター板とモーターの間に60:8の減速ギアを設けています。これによりシャッター板は約460rpmという比較的ゆっくりとした速度で回転するようになっています。シャッター板を回転させている歯数60のギアにはシャッター板位置を示した反射板が張り付けられています(黒:シャッタークローズ、白:シャッターオープン)。この反射板の状態をフォトセンサーで読み込み、シャッター位置の検出を行います。シャッター位置情報は同期検波演算のための参照信号として用います。

検知電極は接地された金属であるシールド板により外周部と下部を囲われています。シャッター板が検知電極の上にない時、帯電した物体を検知電極の上にかざすと、検知電極に向かって電荷が流入します。また、シャッター板が回転して検知電極と重なると全方向をシールドされ、電荷の流入経路が遮断されます。

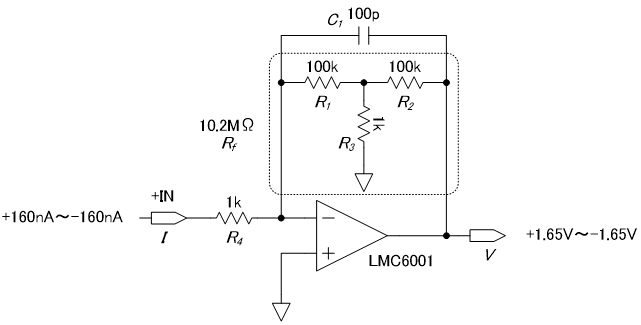

IV変換回路

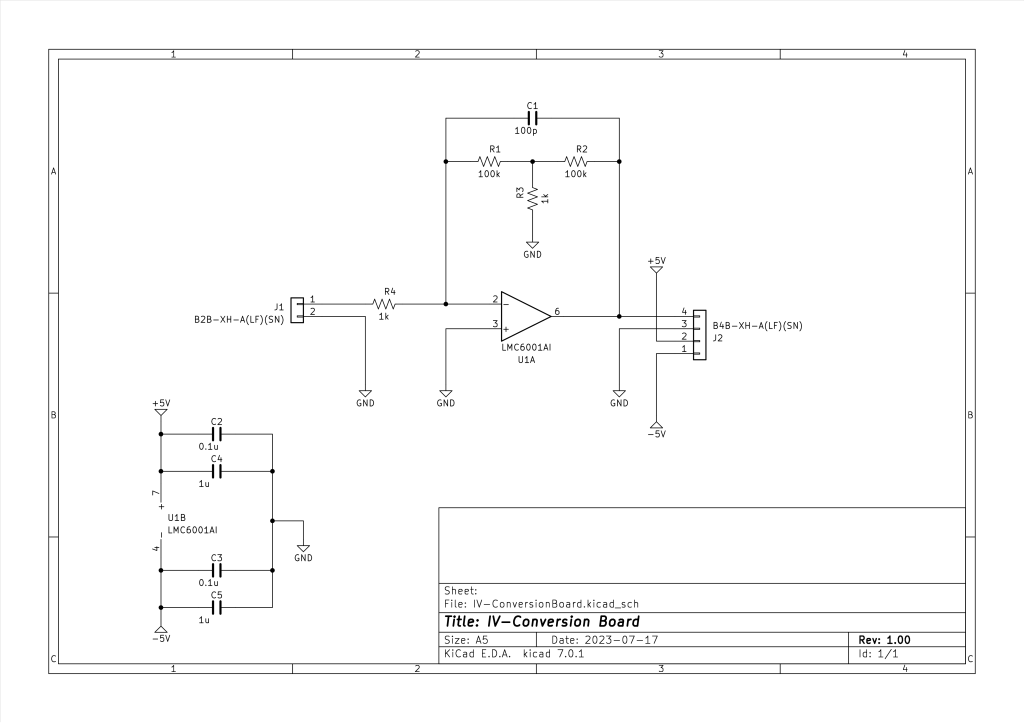

センサーの検知電極から流れ込む電流は、おおよそ±100[nA]程度になります。また、検知電極には測定対象からの電流の他、ノイズ源からのノイズ電流が流れ込みます。そのため、検知電極からの電流と合わせてノイズ電流が入力されたとしてもアンプ出力が飽和しないようIV変換回路の入力範囲には十分なマージンが必要です。今回は、入力電流範囲を±160[nA]として設計を行いました。

IV変換回路は±160[nA]の電流をADCの入力範囲である±1.65[V]となるようにIV変換を行う必要があります。以下の式はIV変換回路の入出力の関係を示したものです。入出力の関係を満たすような帰還抵抗Rf求めると10.2[MΩ]の抵抗器が必要であることが分かります。

$$V=-R_{f}I[V]$$

IV変換回路の製作を開始したところで10.2[MΩ]という高い値の抵抗器の手持ちが部品箱にないことに気が付きました。そこで、T型帰還回路を使い疑似的に10.2[MΩ]を作成することにしました。点線で囲まれた部分の抵抗器R1,R2,R3がT字型に配置されており、これをT型帰還回路と言います。低い値の抵抗器を用いて疑似的に高い帰還抵抗値を実現するために用いられます。

$$R_{f}=R_{1}+R_{2}+\frac{R_{1}R_{2}}{R_{3}}[Ω]$$

$$R_{f}=100[kΩ]+100[kΩ]+\frac{100[kΩ]×100[kΩ]}{1[kΩ]}=10.2[MΩ]$$

表面電位計のソフトウェア

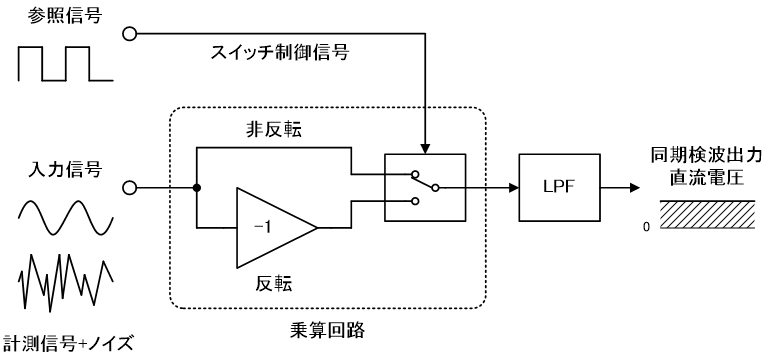

同期検波

IV変換回路には、測定対象物(帯電した物体)から流入する電流の他に様々なノイズ源からのノイズ電流も流れ込みます。そのため、測定することになる電流値は、測定対象物からの電流とノイズ電流が混ざっていることになります。特に、AC100[V]程度の交流電圧である商用電源ラインから混入するノイズはField Mill型電界センサーから出力される信号の帯域と近く、ノイズレベルも大きいため次数の小さなLPFやBPFで信号を分離することが難しくなります。そこで、このような場合に同期検波という手法が用いられます。同期検波を用いることで測定対象物からの電流とノイズ電流を分離して目的とする信号のみを計測することができるようになります。

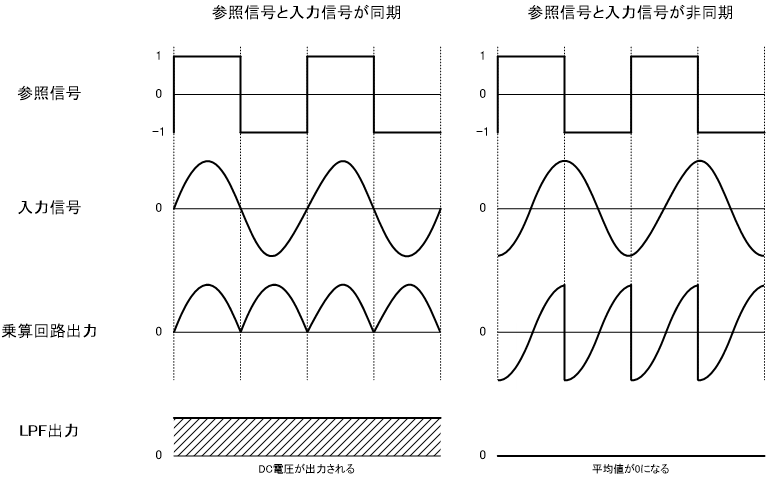

同期検波回路には、参照信号「\(sin(\omega t)\)」と入力信号「\(Vsin(\omega t)\)」の2つの信号が入力されます。これら2つの信号は反転回路とスイッチからなる乗算回路で乗算されます。これにより、以下に示すように入力信号の振幅に比例した直流成分と2倍の周波数の交流成分が得られます。

この信号をLPFに通して交流成分「 \(Vcos(2\omega t)\)」を除去すると入力信号の大きさに比例したDC電圧を得ることができるという仕組みです。参照信号と入力信号の位相が同期している時、LPFの出力電圧が最も大きくなります。一方で、参照と入力信号の位相が90°ずれている時、LPFの出力は0になります。このように、入力信号のうち参照信号と位相が同期している信号成分のみを選択することができるため、計測したい信号とノイズ成分を分離することが可能になります。

Field Mill型の表面電位計は、測定対象から流れ込む電流が回転するシャッター板の状態と同期しています。したがって、シャッターの状態をセンサーで読み込み参照信号として用いることで、シャッターの開閉に同期して流れ込む電流成分のみを同期検波により分離して計測することができます。

Raspberry Pi Picoによるサンプリングと同期検波

Raspberry Pi Pico内蔵ADCをフリーランモードで動作させます。サンプリング速度は25[kHz]とし、AD変換終了のタイミングで割り込みが発生するようにRaspberry Pi Picoのレジスタを設定しました。これによりAD変換のサンプリング周期(40[us])が計測シーケンスの最小単位となります。

ADC割り込み内では同期検波と極性判定の処理が行われます。同期検波演算はシャッターの開閉を1周期として動作します。シャッター板が開いている時のAD値はそのまま加算し、シャッター板が閉じている時のAD値は反転して加算されます。積算された1周期分のデータをサンプリング数で除算し平均化することでLPFと同等の効果を得ます。これによりシャッター板に同期して入力される電流値の大きさを測定します。また、極性判定はシャッター板が開いている時のAD値を積算し、積算値の符号から電位の極性を判定します。

回路図

ソースコード、資料

こちらの同人誌にて、Raspberry Pi Picoで表面電位計を製作する方法について詳しく解説しています。

コメント